熨斗(のし)の起源

熨斗(のし)とは、一般的には慶事における贈り物や贈答品に添える飾りになります。

熨斗(のし)とは、一般的には慶事における贈り物や贈答品に添える飾りになります。紅白の紐の部分ではなく、熨斗紙などを掛けた際、右上のあたりにある飾りの部分を熨斗といいます。

元来、熨斗の部分には長寿を表す鮑が使われており、鮑の肉を薄く削ぎ、干して琥珀色の生乾きになったところで竹筒で押して伸ばし、更に水洗いと乾燥、押し伸ばしを交互に何度も繰り返すことによって調製したものでした。

熨斗は延寿に通じ、鮑は長寿をもたらす食べ物とされていたため、古来より縁起物とされ神饌としても用いられてきました。「肥前国風土記」には、熨斗鮑についての記述が記されています。

また、漢語「熨斗」は「ユンドウ」とも読み、「熨(熱でしわをのばす)」+「斗(ひしゃく)」、即ち、昔のアイロンである火熨斗(ひのし)を指しています。現代中国語でも、熨斗はアイロンを意味するんですよ。

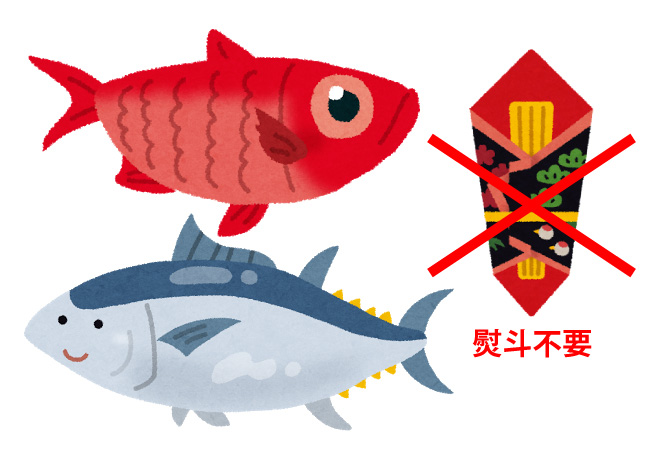

本来は熨斗紙を掛ける際は、反物や陶器・装飾品などの贈り物の際には熨斗を貼るのがしきたりとなり、反対に鰹節や鮮魚などの生鮮品の贈り物には、それ自体が生ものなので熨斗は不要となります。当然、生ものを供えてはいけない仏前への供物にも熨斗は不要です。

古いしきたりにこだわるというよりも正しい知識として知っておくと、年配の方などに贈り物をするときや大切な贈答品を贈るときなどに便利です。特に我々ギフトを取り扱う者としては気をつけたいポイントです。

水引の起源

水引とは、祝儀袋や不祝儀袋、贈答品の包み紙に掛けられる飾りの紐のことです。

水引とは、祝儀袋や不祝儀袋・贈答品の包み紙に掛けられる飾りの紐のことです。出産や入学、卒業、就職祝い等、婚礼以外のお祝い事に用いられる赤白の水引や、結納や結婚祝いに使用される金と銀の水引(赤白と同様の使い方をしている地域もあります)、慶事ごとには、紅白や金銀のおめでたい色をしようします。黒白、紫白、黄銀などは、香典等の仏事に用いられています。

水引は、紙縒り(こより)に水糊を引き、乾燥させて固めたものを、紅白あるいは金銀に着色し、染め分けた紙や絹糸等を巻いて作られたものです。現在は手作業のものと機械で作られたものがあります。

水引の起源は飛鳥時代、隋に渡った遣隋使の小野妹子が帰朝の際、追随した隋の使者の貢物に対し、献上品であることを意味する紅白に染めた麻紐が掛けられていたことに端を発するともいわれています。

古来日本では、祭祀の折、神へのお供え物に藁(わら)等を束ねて結ぶという風習がありましたが、中国の文化に大きく影響を受け、宮中への貢物や貴族の間での贈り物に紅白の麻紐を掛ける習慣になっていったそうです。

当初、この紅白の麻紐の名称は高級な口紅を染料としていた為「くれない」と呼ばれていました。平安時代以降には、麻紐を着色した水に浸して引きながら染めるという作業工程から「水引」と呼ばれるようになったと言われています。

室町時代になると、日明貿易における明からの輸入品の箱全てに赤と白の縄が縛り付けられていました。この縄は明側が輸出用の品を他と区別するために使用していたに過ぎないのですが、日本側がこの縄を贈答に使用する習慣と誤解し、以後の日本では贈答品に赤と白の紐をかけるようになったことが、贈り物に対する水引の起源ともいわれています。この室町時代の頃より、材料である麻紐や綿糸の使用から紙に変わりました。

宮中での贈答品に用いられてきた水引も、江戸時代には町人文化が栄え進物の一般化に伴い、武家や裕福な商人が使用するようになりました。現在では水引で作った鶴や亀、松等の飾り、兜等の大きな置物、ブローチや髪飾り等の装飾品も人気があります。

水引の種類

水引の色

古来、神様への供物を束ねるのに使用されたのは、神聖な色とされる白一色だけでしたが、平安時代になり、紅白に染め分けた麻紐が宮中への進物を束ねるのに用いられるようになりました。赤色の原料となる紅花を使用して染め、緋色とよばれました。

宮中で使用された水引は「紅井水引」(くれないみずひき)と言います。濃い緑色になるまで幾度も紅花で染め上げるために玉虫色とも呼ばれ、たいへん貴重な色として扱われました。

その後、江戸時代終盤には「艶紅」(つやべに)と呼ばれる紅花色素を梅酢で分解した色素が重宝されました。作るのにたいへんな手間と時間が掛かる為、非常に高価で、同じ重量の金と同等の価値があるとされていました。現在では、この色は皇室の行事や婚礼の儀等でしか使用されていない為、一般人が目にする機会はほとんどありません。一般的な日常使用している「紅白」は「赤白」の水引の誤用で、本来であれば紅白(こうはく)は、紅井(くれない)を指し、我々が日常で見ているものは「赤白」なのだそうです。

紅井水引は、一見黒に見え、よくよく見ると緑っぽい玉虫色をしていますが、手で触るとその部分が紅色に見えるそうです。

現在でも西日本の不祝儀には、黄色と白の水引が使われます。黒ではない理由として、宮中への献上品に掛けている紅井水引は、一見すると黒と見間違えてしまうため、黒白の水引は避けられていたこと由来するとされています。黄色は、黒の次に尊い色だとされています。

水引の色一覧

・赤白

祝い事全般に用いられます。紅白は下記の通り特殊な水引のため、一般的に紅白の水引と呼ばれているもののほとんどは赤白の水引の誤用です。赤は魔除け、白は神聖で汚れがないという意味があります。

・紅白

皇室の祝い事にのみ用いられます。用途の特性上、販路も限られるため、一般に目にすることはほとんどありません。紅色の水引は赤い染料を使用して染めてはいますが、染め上がった水引は玉虫色と言われる濃い緑色をしており黒と見間違いやすいそうです。

・金銀

結納や結婚祝いには金と銀の水引が使われています。赤白と同様の使い方をしている地域もあります。長寿祝いや褒章受章祝いなど結婚以外でも一生に一度のようなお祝い事には使われることもあります。

・金赤

神札や門松飾りなど、特殊な用途にのみ使われます。

・黒白

黒白、黒銀の水引は、京都や京都文化の影響を受けた一部以外の地域で、香典等の仏事に用いられています。明治以降、西欧文化において黒が喪に服す色とするのに由来、使用されています。

・双銀

双銀も同じで、女性が香典を出す際やキリスト教形式の時にも用いられるそうです。

・双白

双白の水引は、香典など、神事で用いられます。

水引の結び方

水引を大別すると「蝶結び」(花結びや行結び)と「結び切り」(本結びや結び留め・真結び)の二種類があります。

「蝶結び」(花結び)は、何度もほどいたり結んだり結び直しが出来ることから、「何度あっても良い事」として使用します。

「結び切り」(本結び)は、一度だけで繰り返さないという意味を込め、二度とほどけないほど固く結び、「何度もあってはいけない事」として使用します。

結婚も固く結ばないと、離婚して再婚しろということか、とお怒りを買ってしまいますので充分気をつけなければなりません。(稀に花結びでご祝儀を持ってこられる方がいらっしゃるようです)

結びきりの変形として明治以降に考案された、一度結ぶと簡単には解けないあわび結び(相生結びやあわじ結び)は、水引の色を使い分けて慶弔共に用いられています。結び目の形が貝のアワビに似ているからという説もありますが、名前の由来は定かではありません。

同じく結びきりの変形で、目尻の皺ができるまで末永く添い遂げて欲しいという願いを込めた「老いの波」や、結び切りの「切り」を嫌い、輪をかたどった「輪結び」(日の出結び)などは、結納や結婚の際に使用します。

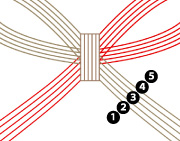

水引の本数

水引が印刷された掛紙でも、赤白の水引の数が違うことを目にします。

五行陰陽説の中では偶数は陰数、奇数は陽数とされています。慶事には奇数の5本で結ぶのが基本となり、3本は5本を簡素化したもので、7本は5本を丁寧にしたものとなります。9本は奇数ですが「苦」に通じるので、縁起を担ぎ用いられることはありません。

結婚のお祝いに使用されている10本結びは偶数として捉えず、両家5本ずつと考えます。倍数の二重の陽結び、そして両家が手と手を結び合っていることから数の十から充分に満ちていることを意味し、婚儀に用いられています。

弔事の場合は、2・4・6本の偶数を使用します。

水引飾りの意味

-

- 【 松 】

- 常緑針葉樹であることから「長寿と健康・繁栄・実り多い人生が永久に栄えるように」との願いが込められています。

-

- 【 竹 】

- まっすぐ成長した様子や弾力があって折れにくい性質から「潔白・節度」を表します。

また、人生が曲がることなく竹のようにまっすぐな成長をお祝いします。

-

- 【 梅 】

- 寒い冬に耐え春に先駆け花を咲かせることから「忍耐強く・実を結ぶように」との願いが込められています。

-

- 【 鶴 】

- 長寿の象徴であり一生涯同じ番(つがい)でいることから「節操」の意味があります。

亀も同様に長寿の象徴です。

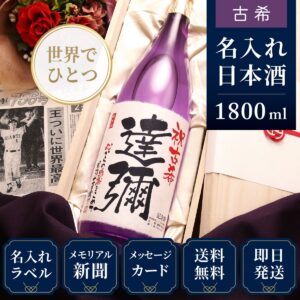

名入れ日本酒

名入れ日本酒

名入れ焼酎

名入れ焼酎

名入れワイン

名入れワイン

名入れ梅酒・柚子酒

名入れ梅酒・柚子酒

名入れジュース

名入れジュース

ちゃんちゃんこセット

ちゃんちゃんこセット

ちゃんちゃんこ単品

ちゃんちゃんこ単品

座布団

座布団

ネームインポエム

ネームインポエム

清雅堂

清雅堂

mino

mino

小千谷縮

小千谷縮

藤井漆工

藤井漆工

古町糀製造所

古町糀製造所

胎内高原ビール

胎内高原ビール

今代司酒造

今代司酒造

中川酒造

中川酒造

~8,000円

~8,000円

8,001円~12,000円

8,001円~12,000円

12,001円~20,000円

12,001円~20,000円

~20,001円

~20,001円